La natura delle stelle

(tratto da: Sette variazioni sul cielo, di Margherita Hack,

Raffaello Cortina Editore, 1999)

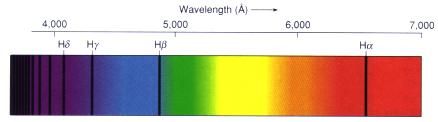

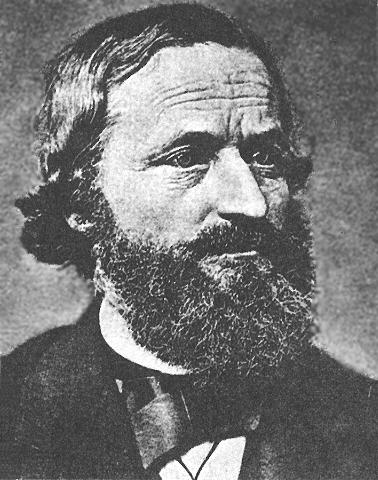

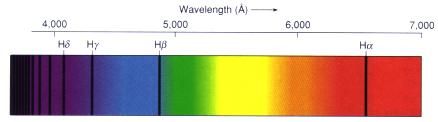

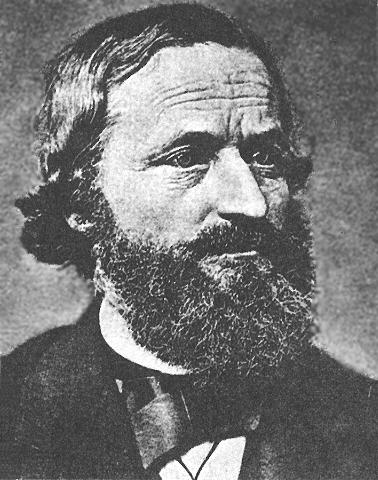

I primi passi verso la comprensione della natura delle stelle sono stati

compiuti da Angelo Secchi,

un gesuita che cominciò a studiarne sistematicamente gli spettri,

disperdendo la luce bianca nei suoi componenti dal rosso al violetto, grazie

a uno spettroscopio che era situato nel piano focale del suo telescopio.

un gesuita che cominciò a studiarne sistematicamente gli spettri,

disperdendo la luce bianca nei suoi componenti dal rosso al violetto, grazie

a uno spettroscopio che era situato nel piano focale del suo telescopio.

Angelo nasce a Reggio Emilia nel 1818, dove frequenta la scuola dei

gesuiti; a quindici anni inizia il noviziato presso il Collegio Romano,

dove studia fisica e matematica. Trascorre un periodo in Inghilterra e

negli Stati Uniti. Si dedica all'osservazione di diversi corpi celesti

tra cui il Sole, Giove, Saturno e le comete. Inizia le sue ricerche sugli

spettri nel 1863.

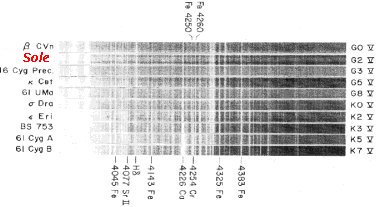

Nelle strisce colorate solcate da righe scure degli spettri

stellari

è

contenuta la chiave per capire struttura fisica, composizione chimica e

fonti dell'energia stellare; in una parola, tutto lo svolgersi della vita

delle stelle (ndr: testo modificato dal curatore).

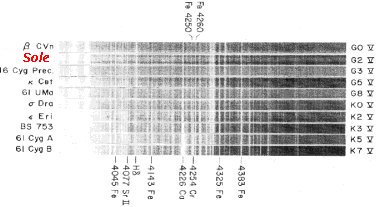

In quattro anni di lavoro ne cataloga centinaia suddividendole

in quattro classi:

è

contenuta la chiave per capire struttura fisica, composizione chimica e

fonti dell'energia stellare; in una parola, tutto lo svolgersi della vita

delle stelle (ndr: testo modificato dal curatore).

In quattro anni di lavoro ne cataloga centinaia suddividendole

in quattro classi:

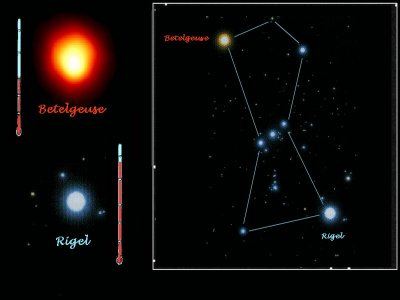

-

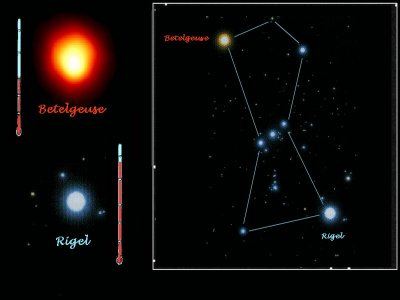

quelle bianco-azzurre, solcate da poche e forti righe scure, come

per esempio Rigel o Vega.

-

quelle gialle, come il Sole, Procione o Alpha Centauri , il cui spettro

è solcato da numerosissime e sottili righe scure

;

;

-

le rosso-arancio, come Aldebaran o Antares in cui dominano bande

oscure delimitate nettamente verso il violetto e sfumate verso il rosso.

-

Infine, un gruppo scarsamente popolato di stelle, per lo più di

debole splendore apparente, in cui le bande sono nettamente delimitate

verso il rosso e sfumate verso il violetto.

Secchi classifica in un quinto tipo quelle poche che non rientrano nei

quattro precedenti perché, oltre alle righe scure presentano righe

più brillanti del fondo continuo

.

.

Sebbene questa classificazione sia basata unicamente su dati osservativi,

senza alcun tentativo di interpretazione fisica, Secchi intuisce che il

colore è un indice della temperatura stellare. Come un metallo portato

all'incandescenza diventa prima rosso cupo, poi rosso chiaro, quindi giallo

e infine bianco-azzurro al crescere della temperatura, così le stelle

bianco-azzurre devono essere più calde di quelle rosse.

Il significato del lavoro di Secchi si spiega alla luce delle leggi scoperte dal chimico tedesco Gustav Robert Kirchhoff,

che possono essere così riassunte (ndr: inserto del curatore) :

che possono essere così riassunte (ndr: inserto del curatore) :

-

uno spettro continuo è prodotto da un solido, un liquido o da un

gas molto denso e in grande estensione;

-

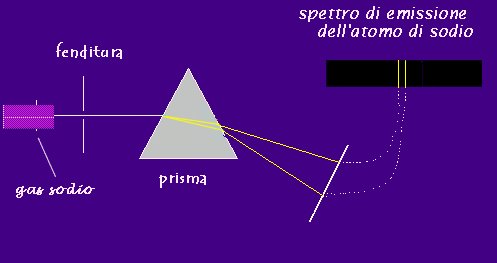

uno spettro di righe di emissione (le righe brillanti) da un gas rarefatto;

-

le righe di assorbimento (quelle scure) da un gas rarefatto frapposto tra

una sorgente a spettro continuo e l'osservatore.

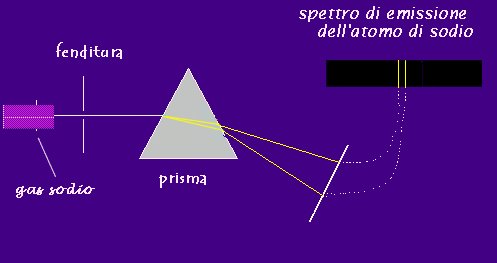

Infatti Kirchhoff notò che, se, per esempio, portiamo ad alta

temperatura del gas sodio, vediamo

che le radiazioni più intense che emette sono due righe gialle

.

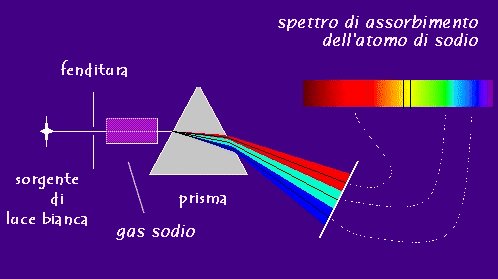

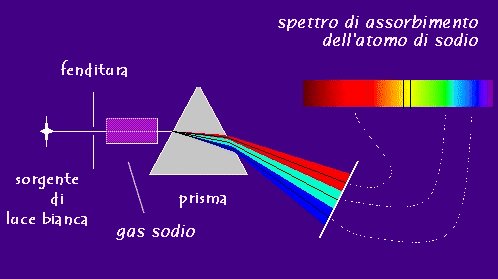

Ora, poniamo dietro la nube di gas una sorgente a spettro continuo, per

esempio un metallo incandescente, a temperatura più alta di qualla

del gas: nello spettro continuo appariranno due righe scure nella stessa

posizione in cui cadevano le righe gialle

.

Ora, poniamo dietro la nube di gas una sorgente a spettro continuo, per

esempio un metallo incandescente, a temperatura più alta di qualla

del gas: nello spettro continuo appariranno due righe scure nella stessa

posizione in cui cadevano le righe gialle

.

Ciò significa che un gas può assorbire solo quelle radiazioni

che è in grado di emettere. La scoperta è stata la chiave

per interpretare gli spettri stellari.

.

Ciò significa che un gas può assorbire solo quelle radiazioni

che è in grado di emettere. La scoperta è stata la chiave

per interpretare gli spettri stellari.

La prima spiegazione fu la seguente: la stella è costituita

da una superficie di gas caldo e denso che dà luogo allo spettro

continuo (la cosiddetta fotosfera)

ed è circondata da un'atmosfera

meno calda e più rarefatta che assorbe le radiazioni caratteristiche

dei gass ivi presenti. Oggi sappiamo che non c'è nessuna separazione

netta fra fotosfera e atmosfera (di una stella, ndr.), e che le righe scure

sembrano tali perché il gas, alle lunghezze d'onda caratteristiche

di un dato elemento, è molto più assorbente che alle lunghezze

d'onda adiacenti. Di conseguenza, in corrispondenza delle righe riceviamo

radiazione dagli strati superficiali più freddi di quelli che contribuiscono

al continuo.

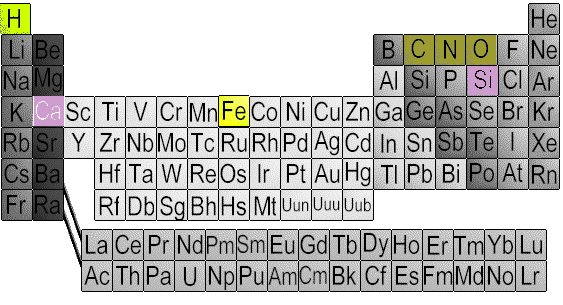

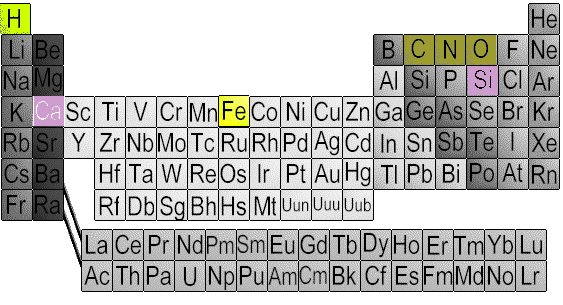

Le osservazioni di Kirchhoff davano modo di effettuare un'analisi chimica

qualitativa delle atmosfere stellari. Cominciò così una serie

di ricerche di laboratorio per conoscere gli spettri caratteristiche di

tutti gli elementi portati allo stato gassoso. Con il confrontodegli spettri

di laboratorio con quelli stellari ebbe inizio il paziente lavoro di identificazione

delle righe scure. Molte di queste furono facilmente attribuite a elementi

comuni come l'idrogeno, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, il calcio, il

silicio, il ferro, ecc.

. Altre

righe intense, presenti soprattutto nelle stelle bianco-azzurre (le più

calde), non erano facilmente identificabili. Solo più tardi si capì

che erano prodotte da gas ionizzato, ossia da atomi che avevano perso uno

o più elettroni, o da gas come l'elio

che richiede alte temperature, difficilmente riproducibili in laboratorio,

per dare righe osservabili nello spettro ottico, oppure righe (dette "proibite"

a causa della loro bassa probabilità) che possono apparire solo

in gas estremamente rarefatti, come quello delle nubi

interstellari o della corona solare. Si

scoprì pure che le bande presenti nelle stelle rosse erano dovute

a ossidi del titanio, del vanadio o di elementi rari, come lantanio o zirconio,

e in altre (stelle, erano dovute, ndr) a composti del carbonio.

La semplice classificazione di Secchi, basata su osservazioni visuali degli

spettri , non era più sufficiente a descrivere tutti i dettagli

che apparivano sulle lastre fotografiche. Sarà in seguito sostituita

dalla cosiddetta classificazione di Harvard.

. Altre

righe intense, presenti soprattutto nelle stelle bianco-azzurre (le più

calde), non erano facilmente identificabili. Solo più tardi si capì

che erano prodotte da gas ionizzato, ossia da atomi che avevano perso uno

o più elettroni, o da gas come l'elio

che richiede alte temperature, difficilmente riproducibili in laboratorio,

per dare righe osservabili nello spettro ottico, oppure righe (dette "proibite"

a causa della loro bassa probabilità) che possono apparire solo

in gas estremamente rarefatti, come quello delle nubi

interstellari o della corona solare. Si

scoprì pure che le bande presenti nelle stelle rosse erano dovute

a ossidi del titanio, del vanadio o di elementi rari, come lantanio o zirconio,

e in altre (stelle, erano dovute, ndr) a composti del carbonio.

La semplice classificazione di Secchi, basata su osservazioni visuali degli

spettri , non era più sufficiente a descrivere tutti i dettagli

che apparivano sulle lastre fotografiche. Sarà in seguito sostituita

dalla cosiddetta classificazione di Harvard.

un gesuita che cominciò a studiarne sistematicamente gli spettri,

disperdendo la luce bianca nei suoi componenti dal rosso al violetto, grazie

a uno spettroscopio che era situato nel piano focale del suo telescopio.

un gesuita che cominciò a studiarne sistematicamente gli spettri,

disperdendo la luce bianca nei suoi componenti dal rosso al violetto, grazie

a uno spettroscopio che era situato nel piano focale del suo telescopio.

è

contenuta la chiave per capire struttura fisica, composizione chimica e

fonti dell'energia stellare; in una parola, tutto lo svolgersi della vita

delle stelle (ndr: testo modificato dal curatore).

In quattro anni di lavoro ne cataloga centinaia suddividendole

in quattro classi:

è

contenuta la chiave per capire struttura fisica, composizione chimica e

fonti dell'energia stellare; in una parola, tutto lo svolgersi della vita

delle stelle (ndr: testo modificato dal curatore).

In quattro anni di lavoro ne cataloga centinaia suddividendole

in quattro classi:

;

; .

.

che possono essere così riassunte (ndr: inserto del curatore) :

che possono essere così riassunte (ndr: inserto del curatore) :

.

Ora, poniamo dietro la nube di gas una sorgente a spettro continuo, per

esempio un metallo incandescente, a temperatura più alta di qualla

del gas: nello spettro continuo appariranno due righe scure nella stessa

posizione in cui cadevano le righe gialle

.

Ora, poniamo dietro la nube di gas una sorgente a spettro continuo, per

esempio un metallo incandescente, a temperatura più alta di qualla

del gas: nello spettro continuo appariranno due righe scure nella stessa

posizione in cui cadevano le righe gialle

.

Ciò significa che un gas può assorbire solo quelle radiazioni

che è in grado di emettere. La scoperta è stata la chiave

per interpretare gli spettri stellari.

.

Ciò significa che un gas può assorbire solo quelle radiazioni

che è in grado di emettere. La scoperta è stata la chiave

per interpretare gli spettri stellari.

. Altre

righe intense, presenti soprattutto nelle stelle bianco-azzurre (le più

calde), non erano facilmente identificabili. Solo più tardi si capì

che erano prodotte da gas ionizzato, ossia da atomi che avevano perso uno

o più elettroni, o da gas come l'elio

che richiede alte temperature, difficilmente riproducibili in laboratorio,

per dare righe osservabili nello spettro ottico, oppure righe (dette "proibite"

a causa della loro bassa probabilità) che possono apparire solo

in gas estremamente rarefatti, come quello delle nubi

interstellari o della corona solare. Si

scoprì pure che le bande presenti nelle stelle rosse erano dovute

a ossidi del titanio, del vanadio o di elementi rari, come lantanio o zirconio,

e in altre (stelle, erano dovute, ndr) a composti del carbonio.

La semplice classificazione di Secchi, basata su osservazioni visuali degli

spettri , non era più sufficiente a descrivere tutti i dettagli

che apparivano sulle lastre fotografiche. Sarà in seguito sostituita

dalla cosiddetta classificazione di Harvard.

. Altre

righe intense, presenti soprattutto nelle stelle bianco-azzurre (le più

calde), non erano facilmente identificabili. Solo più tardi si capì

che erano prodotte da gas ionizzato, ossia da atomi che avevano perso uno

o più elettroni, o da gas come l'elio

che richiede alte temperature, difficilmente riproducibili in laboratorio,

per dare righe osservabili nello spettro ottico, oppure righe (dette "proibite"

a causa della loro bassa probabilità) che possono apparire solo

in gas estremamente rarefatti, come quello delle nubi

interstellari o della corona solare. Si

scoprì pure che le bande presenti nelle stelle rosse erano dovute

a ossidi del titanio, del vanadio o di elementi rari, come lantanio o zirconio,

e in altre (stelle, erano dovute, ndr) a composti del carbonio.

La semplice classificazione di Secchi, basata su osservazioni visuali degli

spettri , non era più sufficiente a descrivere tutti i dettagli

che apparivano sulle lastre fotografiche. Sarà in seguito sostituita

dalla cosiddetta classificazione di Harvard.